5 実効値回路と時間重み付け特性

マイクロホン・プリアンプの出力信号を実効値化し評価値(デシベル値)を算出するため、実効値検波回路が使用されます。

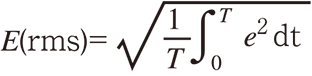

これは、時間Tまでの時間波形の瞬時電圧eを2乗し、平均した値の平方根をとることで得られることを示します。

NL-43/53ではディジタル演算方式で実効値を算出しています。

しかし、音の大きさは急激に変動することが多く、上記の検波回路のみでは時々刻々の値を読み取ることは困難となります。騒音計では実効値検波回路において、瞬時電圧の2乗を指数的な重み付けをした平均(指数平均)値も合わせて得られるようになっています。この重み付けの特性を時間重み付け特性と呼び、「時定数」で規定されています(次ページ参照)。

騒音計の時間重み付け特性の主なものにはF(速い)とS(遅い)があります。F(速い)は平均化を行うときに影響を与える音圧の時間範囲が狭く、S(遅い)は広くなります。つまり、F(速い)では現在の値が結果に大きく影響し、S(遅い)ではF(速い)に比べ現在の値が結果に与える影響が少なくなります。

これを騒音(音圧)の測定に当てはめて考えると、F(速い)は短時間に大きさが変動する現象に比較的忠実に追従するのに対し、S(遅い)は細かな変動は追従しにくく、大きく平均した結果になります。

F(速い)は一般の騒音の測定、特に変動音の測定に用いられます。通常、特に断らない限り、騒音レベルやサウンドレベルの測定には、F(速い)が使用されます。

S(遅い)は変動が少ない音や、変動する音の平均的な値を読み取る場合に用いられます。航空機の騒音や新幹線の騒音は、一過性の比較的大きな変動音ですが、その評価にはS(遅い)で測った騒音イベントを基に計算した値を用います。

時間重み付け特性I(インパルス)は、短い継続時間の音に対して立ち上がりはF(速い)よりも素早く反応するので、衝撃音の測定などに使用されます。

時間重み付け特性と時定数の関係

| 時間重み付け特性 | 時定数 | |

|---|---|---|

| 立ち上がり特性 | 立ち下がり特性 | |

| F(速い) | 125 msec | 125 msec |

| S(遅い) | 1 sec | 1 sec |

| I(インパルス) | 35 msec | 1.5 sec |

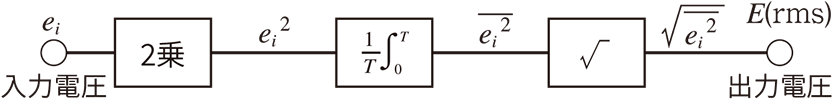

時間重み付けを行う実効値検波の等価回路は次の図のようになります。ここで、τは時定数であり、τ=CRとなります。

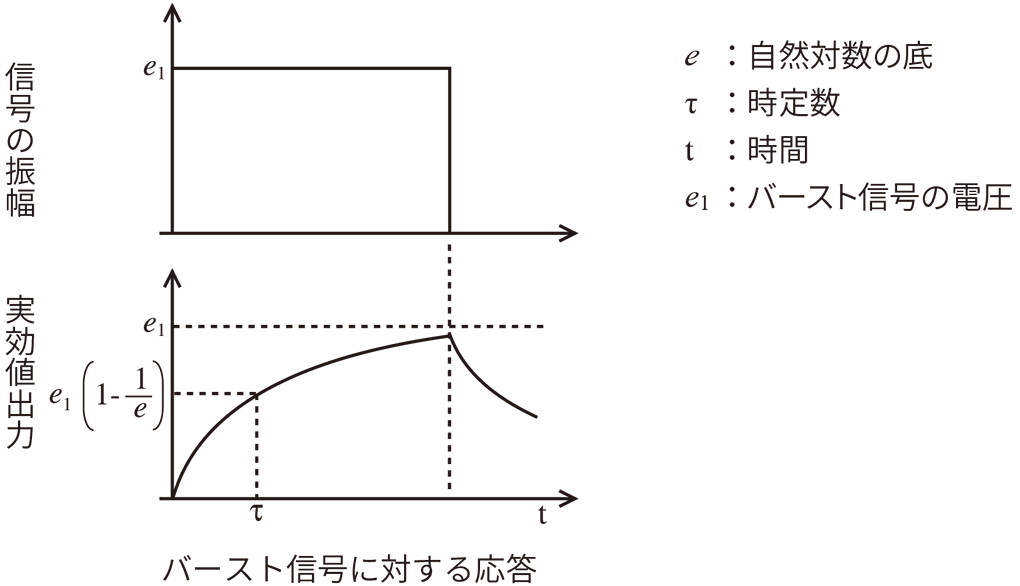

単発バースト信号に対する実効値検波回路の応答は次の図のようになります。